COURSEコース

該当件数3694件中1573件~1584件を表示

-

三重県()

元丈の里周遊コース

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構元丈の館を起点、終点とするコースである。春は桜を楽しめる山桜が点在する。立梅用水の吸い込み口は圧巻。そして岩情水を汲みリフレッシュすると小水力発電所をみることができる。地元の乳牛の牛舎を見て、まちかど博物館で地域の方々とふれあえる。体験イベントと合わせれば元丈の里夢工房で地域の野菜を使ったドレッシング作りや米粉パン作りを体験していただける。里山をはしる水路の景観を楽しみ、岩清水のせせらぎを聞いていただくと心も癒される。束の間の休息にぴったりな散策コースである。

-

奈良県()

飛鳥の文化にひたる明日香周遊のみち

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構飛鳥時代、文化の中心であった飛鳥には、多くの名所・旧跡や、鬼の雪隠・俎などの不思議な石造物があります。また甘樫丘からの眺望は素晴らしく、畝傍山、天香久 山、耳成山の大和三山を一望することができます。

-

島根県()

津和野歴史と文化の散歩道

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構津和野城の築城以来発展した城下町・津和野。山陰の小京都とよばれる町並みは、憧れの静かなたたずまいです。美術館や記念館など芸術と文化に触れ、史跡巡りや津和野の歴史を知ることができ、造り酒屋など江戸時代からの商家が建ち並ぶ本町通り、掘割に泳ぐ鯉が有名な殿町通りを通り、城下町の街並みを楽しめます。

-

三重県()

熊野古道伊勢路 女鬼峠を巡る癒しの道

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構県下最大の溜め池 五桂池に隣接する五桂池ふるさと村を起点・終点とする周回コースです。湿地植物群落で知られる栃ケ池を経て、熊野古道伊勢路最初の峠 女鬼峠に入る。巡礼の道、古道を歩き、峠の頂上(高さ120m)の展望台を経て、東相鹿瀬に下る。日本一の清流 宮川の景観を楽しみ、西相鹿瀬を通り峠を越えて再び五桂池ふるさと村に帰る。自然豊かな女鬼峠を歩き、古道の趣を体感し熊野を目指した旅人の思いに心をはせる道である。さらに、おもてなしの精神で旅人を迎える地元の人々との心のふれあいの道でもある。

-

三重県()

津市森林セラピー基地 平倉コース

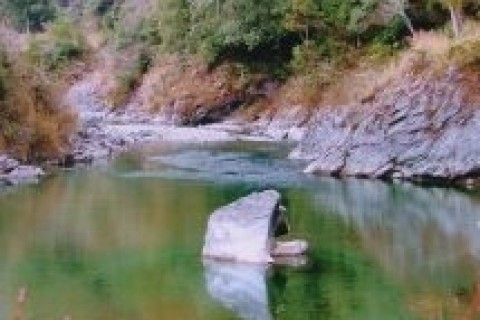

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構津市の最西南端から市内を縦断し伊勢湾に注ぐ、雲出川の源流部板本川と平倉川沿いの林道沿いを歩きます。川底まで透き通る水の透明度の高さは最大の魅力。その綺麗な川水を利用して行われている川魚の女王「あまご」の養殖も盛んで、夏には沢山の親子づれで賑わい、あまごつかみやあまご釣りも楽しめ、体験型の滞在もできる自然豊かなフィールドです。そんな美しい自然環境の中を歩き、川原まで降りて行って水遊びや、夏でも涼しい川風を楽しむこともでき、自然との共存を感じることができるコースとなっています。

-

三重県()

ゆとりの丘周遊コース

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構ゆとりの丘は多気町民憩いの広場で、近くの勢和図書館で町史や企画展示が見られる。五箇篠山城趾は、140mの山で篠山城は鎌倉時代、野呂氏代々(波多瀬)の拠城であった。立梅用水は1823年(文政6年)に完成した農業用水路で、現在も農業を支えながら、地域用水としての役割を果たしている。30kmにも及ぶ森を抜け、山と平地の間を縫うように流れ、さまざまな水路に枝分かれし、庭先を巡り、田畑を潤し櫛田川へと戻る。200年前から変わらずに脈々と受け継がれ、そんな歴史を感じる道を楽しんでください。

-

三重県()

和歌山街道 珍布峠ウォーキングコース

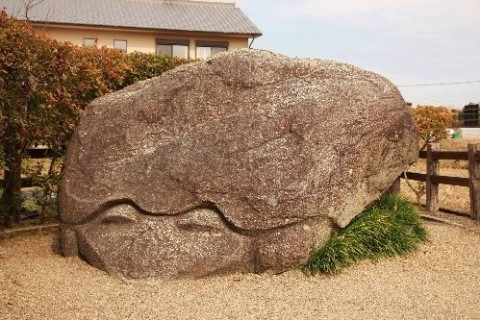

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構松阪と和歌山を結ぶ街道で、主に三重県側。江戸時代には本陣がおかれ、紀州藩主の参勤交代の道、また伊勢神宮への参詣道として多くの人々が行き交いました。『珍布(めずらし)峠』は、天照大神と児屋根命が出会ったとされる場所で、ここで伊勢と大和の国境を決めたとされます。現在、峠は大岩をくり抜いた切り通しとなっており、その素掘りの大岩の間を抜けていきます。そこから櫛田川に向かって下りていくと目の前の川に『陳 (つぶて)石』が見えます。磯石もまた『国分け伝説』の史跡となっています。

-

山口県()

萩の歴史・文化を満喫する大河ドラマゆかりの地モデルコース(旧松本村)

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構藩政時代、萩城下東郊にある松本村には、交通の要としてにぎわう松本市と、武士の住まいや農地、重臣の別荘地などが広がっていました。元禄4年、3代藩主毛利吉就は、城下を見下ろす場所に東光寺を創建し、大雄宝殿や総門といった雄大で荘厳な建物が造られました。毛利家の菩提寺で、奇数代の藩主の墓が置かれました。 平成27年NHK大河ドラマ「花燃ゆ」が放映されているが、松下村塾などドラマの中心人物となる吉田松陰や楫取素彦(小田村伊之助)ゆかりの地が随所にある、幕末・明治維新の時代歩きです。

-

山口県()

歴史の道 萩往還

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構参勤交代路として拓かれた総距離約53km で、現在の山口県萩市の唐樋札場を起点に山口市、防府市の三田尻までを結んでいます。山陰と山陽を結ぶ「陰陽連絡道」です。幕末には維新の志士たちが往来ました。「萩往還」は、毛利氏がいち早く江戸へ向かうために防長を最短距離で結んでおり、いわば江戸時代の高速道路です。長年の風雪に耐えてきた石畳や道標、一里塚、休憩所として使われた茶屋跡、往時の景観を留めた街並みなども残り、古き街道の姿を想像し、ここを往来した先人たちに思いを馳せましょう。

-

奈良県()

葛城古道・神々のふるさとをたずねて

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構数々の神話の舞台となった神々の里をたずねる神秘的な道です。葛城王朝以来の史跡や農耕文化の営みの跡が、金剛葛城両山麓一帯の扇状地に広がっています。全長12 kmの山裾にそった道を歩き、豊かな自然に触れるとともにダイナミックな眺望を楽しむことができます。我が国最古の道のひとつ、天孫降臨の舞台、葛城氏発祥の地「高天の台地」には葛城氏の最高神、高皇産霊尊が祀られ、雄略天皇が葛城山で狩りをしたときに現れた神「一言主大神」を祀る葛城一言主神社等、古事記・日本書紀にゆかりの深い古社寺が数多くあります。

-

奈良県()

日本一の桜のさと・吉野山を巡るみち

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構吉野山は、日本でも有数の桜の名勝であるとともに、日本有史に登場する人物にゆかりある神社仏閣・景勝地の宝庫です。桜の名所下千本エリアを出発し、金峯山寺蔵王堂を中心に形成された門前町を進み、吉水神社・大和山庭園の「竹林院群芳園」を愛で上千本エリアの花矢倉までは随所で遠望が可能で、吉野山の街並みや金剛・葛城・龍門の連山を見渡せます。杉・桧群の森林浴を楽しみながら紀伊山地の深い蜂々を望み、百行の幽居である百行庵を経由し、青根ケ峰を目指します。世界遺産 吉野大峯奥駈道も通ります。

-

香川県()

讃岐遍路道(白峯寺〜根香寺コース)

ウォーキング、新日本歩く道紀行 1000の道 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機構春は新緑、秋は紅葉を楽しむことができる遍路道コース。道中にある、足の病気を治すと言われる「足尾大明神」や「摩尼輪塔」、「下乗石」また当時の雰囲気たっぷりの3札所への分かれ道「十九丁」は注目ポイント!道中には、41基の丁石が残っており一基一基見つけながら歩くのもひとつの楽しみ方。当時から残る石碑なども残っており一見の価値あり。古くからそびえ立つ木々や、草花にふれ合うこともできる。自然を感じられ、古の雰囲気を味わえるコース。